介護度とはどんなもの?要介護度の目安、介護サービスなどを紹介

介護保険による介護サービスを利用するためには、要介護認定を受けなくてはなりません。

要介護認定では、申請者の状況に応じて要介護度が決められますが、要介護度によって支給限度額や自己負担額に差が生じるため、要介護度ごとの目安を把握しておくことが大切です。

この記事では、要介護度とは何なのか、身体状況と要介護度の目安、要介護度と利用できる介護サービスなどについて解説します。介護度とは何かを詳しく知りたいという方は、ぜひ参考にしてください。

要介護度とは

要介護度とは、日本の介護保険制度で、介護が必要な高齢者の方などの介護の必要度を示す基準です。この要介護度に基づいて、どの程度の介護サービスが必要なのか、どのような介護サービスを受けられるのかが決まります。

要介護度は、市町村が実施する要介護認定によって判定されます。要介護認定の主な流れは、以下の通りです。

- 1. 市区町村の認定調査員による心身の状況調査(認定調査)

- 2. 調査結果および主治医意見書に基づくコンピュータ判定(一次判定)

- 3. 介護認定審査会による要介護状態区分の判定(二次判定)

要介護認定がどのように行われるのかについて詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

参照:厚生労働省「要介護認定はどのように行われるか」

要介護度の区分や認定基準について詳しく見ていきましょう。

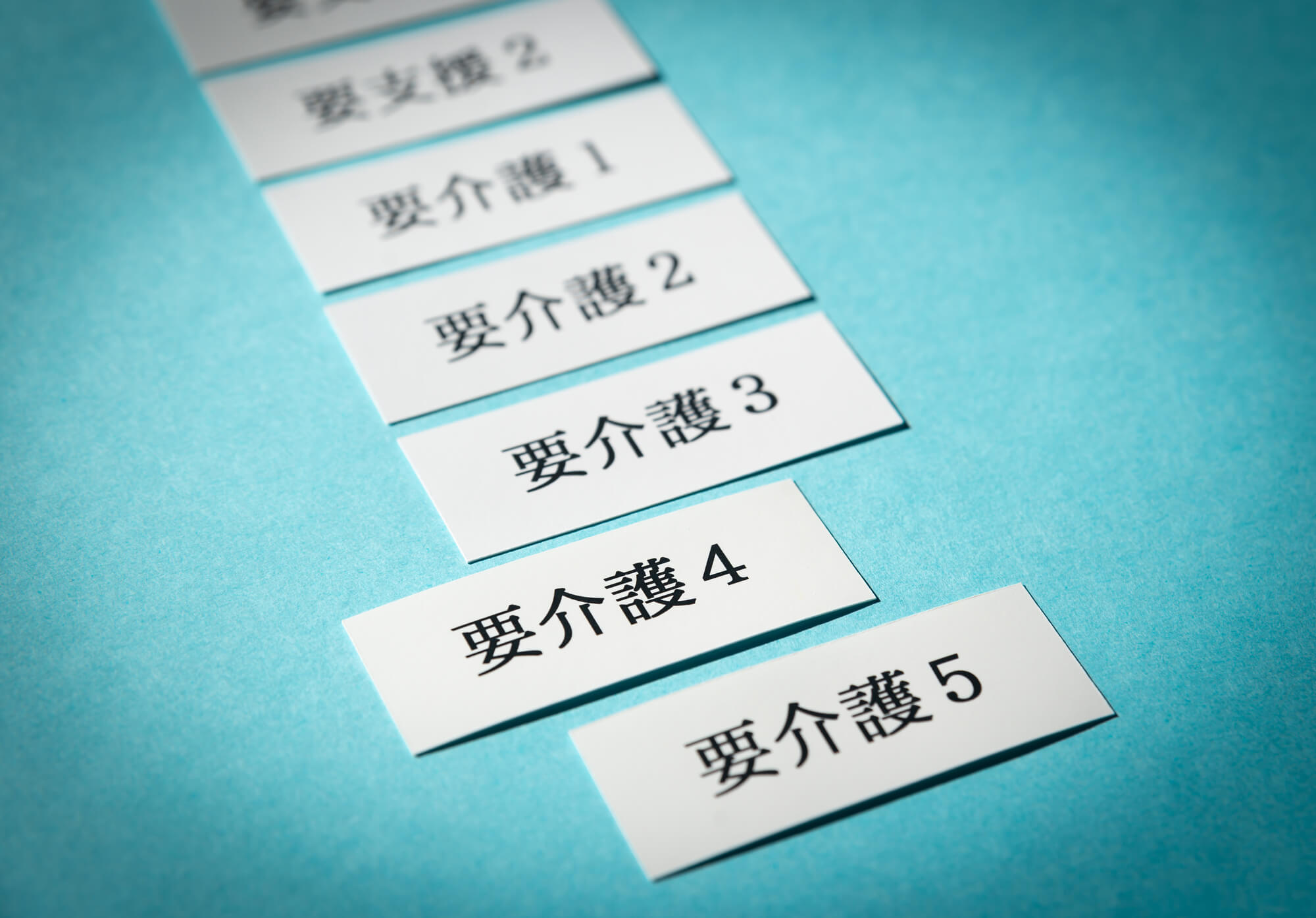

要介護度は全部で7段階

要介護認定においては、要介護(要介護1~5の5段階)、要支援(要支援1~2の2段階)、非該当のいずれかに分類されます。

要介護とは、継続して常時介護を必要とする状態で、介護給付を利用できます。要支援とは、日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態で、現状を改善または維持するための予防給付を利用できます。

非該当とは、要介護や要支援に該当しない状態で、お住まいの市区町村による総合事業を利用できます。

参照:健康長寿ネット「介護保険の介護度とは」

要介護度の区分

非該当を除く要支援1~2、要介護1~5までの区分についてまとめると、以下の通りです。

| 要介護度 | 詳細 |

| 要支援1 | 日常生活で一部の支援が必要。主に予防的な支援や軽度の介護が必要。 |

| 要支援2 | 要支援1よりも多くの支援が必要。日常生活の一部に支障が生じており、定期的な支援や軽度な介護が必要。 |

| 要介護1 | 部分的な介護が必要。日常生活の基本的な動作に支援が必要で、部分的な介護サービスが求められる。 |

| 要介護2 | 要介護1よりも多くの介護が必要。日常生活の多くの場面で支援が必要。継続的な介護サービスが求められる。 |

| 要介護3 | かなりの介護が必要。日常生活全般で支援が必要。多くの介護サービスを受ける必要がある。 |

| 要介護4 | 重度の介護が必要。日常生活の大部分にて全面的な支援が必要で、広範な介護サービスが求められる。 |

| 要介護5 | 最も重度の介護が必要。ほとんどの生活動作にて全面的な支援が必要で、24時間の介護サービスが求められる。 |

要介護度の認定基準

要介護認定では、厚生労働省が定める要介護認定基準時間が基準となります。要介護度ごとの要介護認定基準時間は、以下の通りです。

| 要介護度 | 要介護認定基準時間 |

| 要支援1 | 25分未満 |

| 要支援2 | 25分以上32分未満 |

| 要介護1 | 32分以上50分未満 |

| 要介護2 | 50分以上70分未満 |

| 要介護3 | 70分以上90分未満 |

| 要介護4 | 90分以上110分未満 |

| 要介護5 | 110分以上 |

要介護度が大きくなるほど重度になるので介護を必要とする時間が長くなります。

身体状況と要介護度の目安

身体状況によって多少の違いはあるものの、要介護度の目安はおおよそ決まっているため、要介護認定でどの要介護度になるのか予想することが可能です。

寝たきり・ALS・認知症・胃ろうの4つの身体状況と要介護度の目安を詳しく解説します。

寝たきりの場合

寝たきりの場合、自分自身で食事や排せつ、入浴などの日常生活を行うことは困難です。24時間体制での介護が必要で、介護に要する時間が長くなるため、要介護認定においては最も重い要介護5に該当する場合が多いです。

ただし、寝たきりであっても一定の意思疎通をできるケースでは、要介護4に認定される可能性もあります。

ALS(筋萎縮性側索硬化症)の場合

ALSとは、筋萎縮性側索硬化症のことであり、筋肉が萎縮して力がなくなり、最終的に麻痺する病気です。四肢や体幹の筋肉が弱まるほか、痙攣の発症、嚥下困難、言語障害、呼吸困難などの症状を発症します。

ALSを発病すると、筋力低下が原因で箸やスプーンなどを持てなくなることにより、一人で食事を摂ることが徐々にできなくなっていきます。

車いすから便器への移動が必要になるといったように、症状の進行とともに介護が必要なシーンが増えた場合、要介護3~要介護5程度に相当すると考えられます。

認知症の場合

認知症とは、認知機能が衰える病気です。認知症の症状が明確に出ているかどうかによって、要介護認定の区分が変わります。

認知症状の進行は、要介護認定の要介護度が上がる要因にもなります。例えば、認知症状が進行して理解力・判断力が低下した場合、一人で安全に暮らせないと判断されると要介護2~3程度の認定、認知症で暴言や暴力、徘徊などの行動が見られる場合は要介護2~4程度の認定です。

胃ろうの場合

胃ろうとは、咀嚼機能や嚥下機能の低下が原因で口から食事を摂取することが難しい方が、胃に穴をあけて器具を設置することで栄養を摂取する方法です。

胃ろうを設置している方の多くは、食事や排せつ、入浴などを自分で行うことが困難です。意思疎通が困難になっているような方も多く、その場合には要介護5程度に該当する場合が多いです。

要介護度と介護サービス

要介護度が軽い方は、自宅で生活しながら必要なサポートを受けるという選択も可能ですが、要介護度が重い方は、サポートが充実した施設に入居してサポートを受けるのが一般的です。

要介護度によって最適な介護サービスは異なります。自分の状況に合った介護サービスを利用するためにも、どんな介護サービスがあるのかを事前に把握しておくことが大切です。

自宅で利用可能な介護サービスや、施設に入居する介護サービスについて詳しく説明します。

自宅で利用可能な介護サービス

自宅で利用可能な介護サービスには、以下のようなものが挙げられます。

| 介護サービスの区分 | 詳細 |

| 訪問型 |

● 訪問介護 ● 訪問入浴介護 ● 訪問看護 ● 訪問リハビリテーション ● 居宅療養管理指導 ● 夜間対応型訪問介護 ● 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |

| 通所型 |

● 通所介護(デイサービス) ● 通所リハビリテーション(デイケア) ● 短期入所生活介護(ショートステイ) ● 短期入所療養介護(医療型ショートステイ) |

| 訪問+通所の複合型 |

● 小規模多機能型居宅介護 ● 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) |

施設に入居する介護サービス

施設に入居する介護サービスには、以下のようなものが挙げられます。

| 介護サービスの区分 | 詳細 |

| 介護保険施設 |

● 特別養護老人ホーム(特養) ● 介護老人保健施設(老健) ● 介護医療院 |

| 地域密着型サービス |

● 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) ● 地域密着型介護老人福祉施設 |

| 特定施設 |

● 特定施設入居者生活介護 ● 地域密着型特定施設入居者生活介護 |

まとめ

要介護度は、自分で自由に決められるものではありません。要介護認定にて、身体機能や認知機能の状態などに応じて決まります。

要介護度によって支給限度額や自己負担額などに差が生じるほか、最適な介護サービスも異なります。

安心して介護サービスを利用し、トラブルを回避するためにも、要介護度に関する正しい知識を身につけましょう。

まだ介護サービスを受ける必要はないものの、加齢に伴い生活に不安を抱いている方には、シニア向け賃貸住宅がおすすめです。

ヘーベルVillageは、シニア向け安心賃貸住宅を提供しています。駆けつけサービス・健康や暮らしをサポートする相談サービス・看護師による健康相談・医療機関の紹介サービスなど、さまざまなサポートが充実しています。

自立しながら安心して老後を暮らしたいという方は、旭化成ホームズのヘーベルVillageにご相談ください。